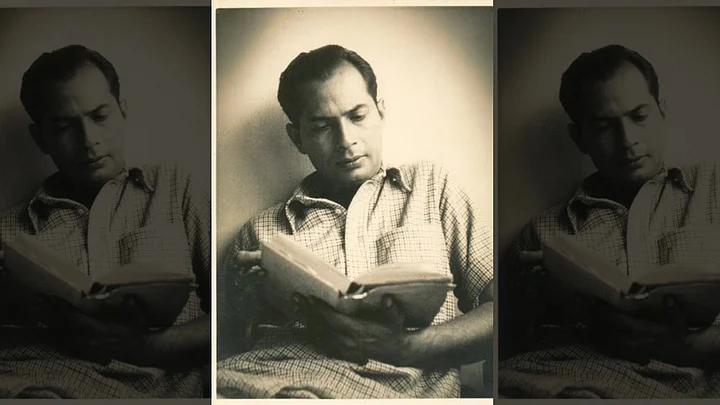

- प्रेम प्रकाश

विकल्पहीन नहीं है दुनिया - किशन पटनायक

नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस की सोशल न्यूरोलॉजिस्ट एमिली कैस्पर ने एक दिलचस्प शोध किया है। कैस्पर जानना चाहती थीं कि सत्ता के विरोध का निर्णय लोग निर्भीकता से करते हैं या ऐसा करते हुए वे किसी भय से दबे होते हैं। शोध के नतीजे से यह बात जाहिर हुई है कि अनजाने ही सत्ता के साथ सहमति की मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता हाल के दौर में बढ़ी है। अपने शोध अध्ययन की व्याख्या करते हुए कैस्पर कहती हैं कि बगैर उचित प्रशिक्षण और जागरुकता के लोग सत्ता के खिलाफ अपनी असहमति को खुले विरोध के मोर्चे तक ले जाने से भागते हैं। कैस्पर के अध्ययन और उसके नतीजे को अगर भारत के मौजूदा हालात से जोड़कर देखें तो विमर्श का एक नया आधार विकसित हो सकता है।

इस आधार को विकसित करने की पहल में पहला संदर्भ अगर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के 325 के मुकाबले 126 वोटों के भारी अंतर से गिरने का लें तो इस परिणाम का प्रोजेक्शन सीधे 2019 के लोकसभा चुनाव पर करने के बजाय, इस पूरी स्थिति को इतिहास की रोशनी में धैर्य के साथ देखना होगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने रखा था। तब इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे। पर इस प्रस्ताव का महत्व महज इसलिए कम नहीं हो जाता कि वह गिर गया, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इससे देश में कहीं न कहीं विपक्षी राजनीति की वह सैद्धांतिकी तय हुई, जिसे गैर-कांग्रेसवाद के रूप में हम जानते हैं। विपक्षी राजनीति की यह सैद्धांतिक धुरी आज भी कायम है। बस उसका नाम बदलकर गैर-भाजपावाद हो गया है। देश में राजनीतिक विरोध का यह सैद्धांतिक तकाजा विपक्ष और जनता दोनों के सामने है। लिहाजा इस तकाजे पर कौन अपनी भूमिका कैसे तय करता है, यह ज्यादा बड़ा सवाल है।

लोकतंत्र में विकल्पहीनता की बात एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए आज जब नरेंद्र मोदी की विकल्पहीनता पर बहस के कई सिरे एक साथ खुले हैं तो उसमें हमें लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सरोकारों की भी फिक्र करनी चाहिए। कैस्पर ने भी अपने अध्ययन में इस खतरे का जिक्र किया है। अंग्रेजी में इस खतरनाक स्थिति के लिए ‘टीना’ नाम से एक टर्म काफी लोकप्रिय है और इन दिनों काफी इस्तेमाल भी हो रहा है। ‘टीना’ यानी ‘देअर इज नो अल्टरनेटिव’। यहां यह साफ हो जाना चाहिए कि सत्ता और उसे हासिल करने का गणित ही लोकतंत्र में सब कुछ नहीं है। आज भी इस मुल्क की तारीख में अगर महात्मा गांधी से लेकर राममनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण जैसे राजनेताओं के नामों के आगे उनके लोकतांत्रिक संघर्ष और राजनीतिक विवेक के कई-कई उल्लेख दर्ज हैं तो इसलिए क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र में शक्ति का केंद्र सत्ता नहीं बल्कि लोकशक्ति है।

कैस्पर ने अपने अध्ययन का संदर्भ बड़ा रखा है। लिहाजा उसके आधार पर अगर भारतीय राजनीतिक स्थिति का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें तात्कालिकता से आगे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में विमर्श को ले जाना होगा। पहली बात तो यही कि यह शोध अध्ययन कहीं न कहीं इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया भर में सत्ता का ढांचा हाल के दशकों में मजबूत हुआ है। लिहाजा उसके खिलाफ विरोध की जमीन तैयार करना और उस जमीन पर टिक कर खड़ा होना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिका से लेकर भारत तक जिस तरह सत्ता और राजनीति का सूर्य एक साथ दक्षिणायन हुआ है, उसने सत्ता पर अधिकार के लोकतांत्रिक संघर्ष को सीधे-सीधे राजनीतिक वर्चस्व में बदल दिया है। इस बदलाव ने लोकतंत्र के बुनियादी सत्य को भी पीछे धकेला और आगे आ गया है ‘पोस्ट ट्रूथ'।

‘पोस्ट ट्रूथ’ यानी सत्य से ज्यादा प्रभावी प्रचार और शोरगुल। प्रचार का यह शोर बीते चार वर्षों में हर तरफ सुना जा सकता है। कैस्पर जिसे सत्ता की मजबूती के तौर पर देख रही हैं, वह सत्ता से ज्यादा उस सोच की मजबूती है कि जिसमें सरकारें विरोध और हस्तक्षेप के हर लोकतांत्रिक स्पेस को खत्म कर अपने शक्तिशाली होने के भान को पुष्ट करती हैं। किसी नेतृत्व को लेकर विकल्पहीनता का भान अगर सुनियोजित और प्रचारित है तो फिर इस पोस्ट ट्रूथ फिनोमेना को लोकतंत्र के बुनियादी सरोकारों को मिल रही चुनौती के रूप में देखना होगा।

आखिर में एक बात यह कि 2019 का लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर अहम है, पर यह वर्ष देश के लिए अपने राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मनाने का भी होगा। संघर्ष और सद्भाव के बीच सत्य और अहिंसा जैसे उच्च मूल्यों को जीनेवाले देश में नेतृत्व और विकल्प की बात अगर महज व्यक्तिवादी चौंध में खो जाए तो यह विचार और मूल्य के स्तर पर बहुत बड़ी स्फीति होगी।

(लेख 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में लिखा गया था। अब 2024 के चुनाव नतीजे भी सामने हैं। पर लोकतंत्र में विकल्प को लेकर चिंताएं अब भी उसी तरह कायम हैं।)